臺大管理論叢

第

26

卷第

2

期

117

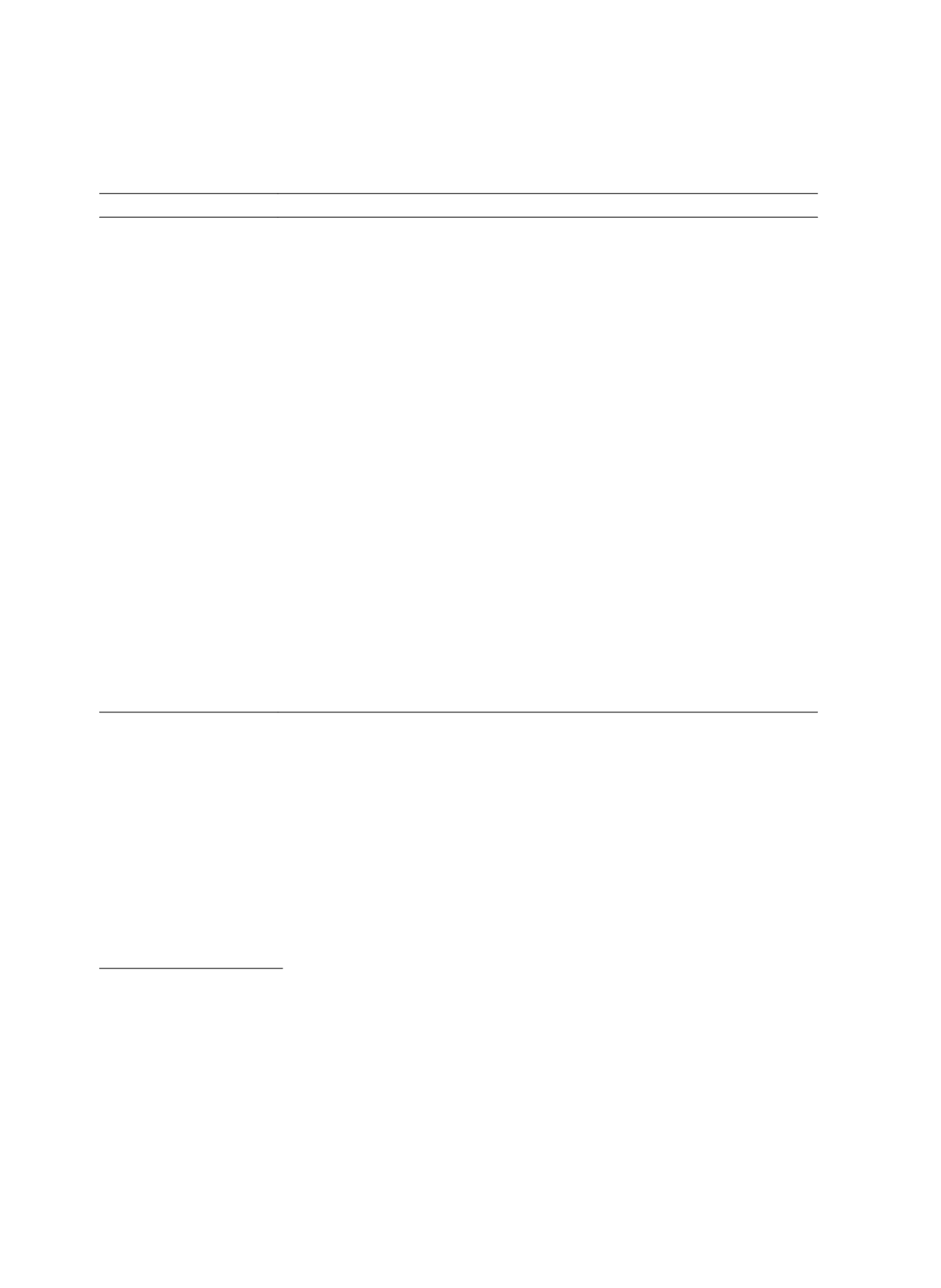

表

1

變數之操作型定義

變

數

操

作

型

定

義

代理情境

若具有誘因及私有資訊時即視為同時存在自利誘因與資訊優勢;反之,則視

為同時未存在自利的動機。

道德發展

指個人的道德發展階段,

SRMS

分數愈高代表其道德的發展程度愈高,以平

均數將受試者區分為高道德發展與低道德發展兩組

3

。

行為意圖

個人評估自己將來會從事盈餘管理的意願與可能性。

態度

個人對於從事盈餘管理的正向或負向評價。

主觀規範

個人自覺重要的參考群體對其從事盈餘管理的認同程度。

知覺行為控制

對於從事盈餘管理,其所能控制的主觀評量。

行為信念

個人對於從事盈餘管理所可能導致結果之機率的主觀衡量。

結果評估

個人對於從事盈餘管理所可能導致結果之價值的主觀衡量。

利他性

自我知覺從事盈餘管理可讓他人得到好處的程度。

自利性

自我知覺從事盈餘管理可以對自我利益增進的程度。

負面效果

自我知覺從事盈餘管理可以對自己或他人造成不利的程度。

規範信念

個人自覺重要的參考群體是否認同其從事盈餘管理行為的主觀判斷。

依從動機

個人自覺會依從重要參考群體意見的意願。

主群體

個人對於經常互動的群體對其從事盈餘管理所給予壓力的認知程度。

次群體

個人對於不常互動的群體對其從事盈餘管理所給予壓力的認知程度。

控制信念

個人對於從事盈餘管理所擁有資源、機會與阻礙多寡的主觀評量。

便利性知覺

促進或阻礙個人從事盈餘管理的因素,對其該行為的影響程度。

自我能力

個人對於從事盈餘管理所需能力的自我評估。

便利狀態

個人擁有從事盈餘管理所需資源或機會多寡的認知。

三、受試者與施測程序

由於本研究涉及較敏感之盈餘管理議題且亦同時衡量受試者之道德發展,預期有

效樣本率將偏低,故本研究同時採台灣上市櫃公司之主辦會計與具有實務工作經驗之

國內會計學系碩士在職專班學生為受試者,以求擴大有效樣本

4

。問卷採匿名方式填

答,共郵寄寄發

1,187

家上市櫃公司會計部門,問卷回收期間約六週,實際回收共

119

份,經扣除無效問卷

45

份後,有效問卷為

74

份。另會計學系碩士在職專班學生

3

本文因考量某些受試者分數恰與中位數相同故必須刪除之,可能會影響到研究結果推論之效度與

樣本數的損失。故採平均數做為區分之標準,而非中位數。

4

本文以公司主辦會計人員及會計碩士在職學生為受測者,除因上市櫃公司會計人員回覆問卷比率

較低外,

Liyanarachchi (2007)

認為關於道德或決策判斷之實驗法研究適合以學生為受測樣本。再

者,

Libby, Bloomfield, and Nelson (2002)

、

Liyanarachchi (2007)

及顏信輝與陳慧玲

(2014)

研究均提

及,除非研究目的必須使用外,實驗法之研究應盡量避免使用專業人士為受試者。上述研究提出

之原因分別基於實務與財務面考量:為處理實驗設計及執行,必需大量取得相似實驗環境的適當

受試者,實務上很難找到大量且願意同時受試之會計人員,且所需花費之金額較大;最後,依照

外部效度來評斷實驗結果是不適當的,因為就探討因果現象之實驗法而言,內部效度與實驗的真

實性更重要。